ステーブルコイン、グローバルな資本移動の速度、そしてキャピタル・インターネット

ステーブルコインは、プログラム可能かつ国境を越え、高速なグローバル金融インフラとして急速に拡大しています。送金の高速化から分散型アプリケーションでの即時決済まで、その活用範囲は日々広がっています。

さらに、支払い用途にとどまらず、ステーブルコインはマネーの流通速度(ヴェロシティ)を静かに高めています。これらすべてが変化しています。

この現象は、20年前にインターネット黎明期がもたらした貨幣と価値の循環変化とも重なります。今、ステーブルコインが何を成し遂げているのかを理解するには、基礎から振り返ることが重要です。

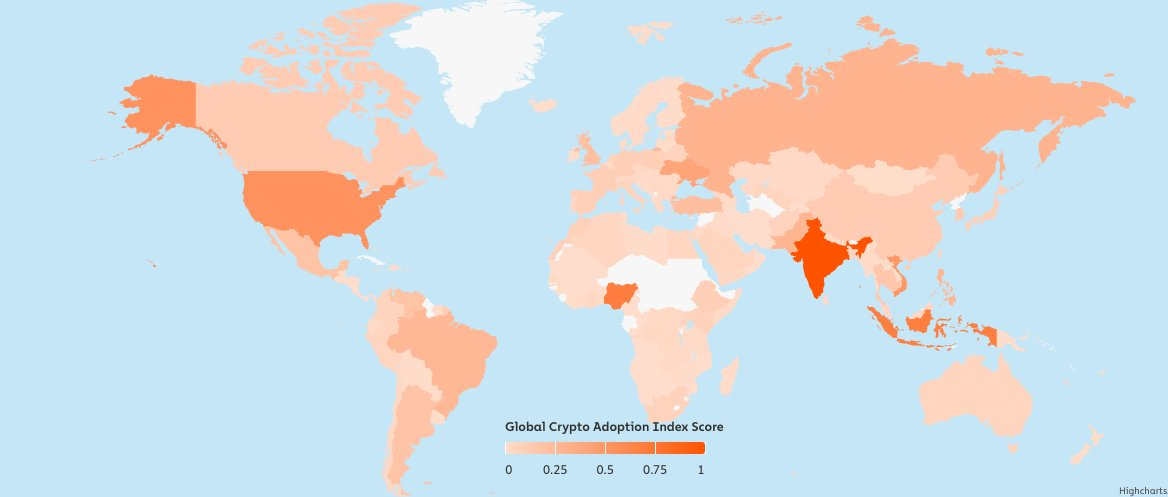

2024年版@chainalysisGlobal暗号資産普及指数は、さまざまな暗号サービス利用度を測る4つのサブインデックスを基に、151か国をランキングしています。人口・購買力で調整後、平均・正規化(0~1)されます。データはウェブトラフィックベースの推定取引量で、現地専門家がクロスチェックを行っています。

マネーの流通速度(ヴェロシティ)とは

マネーの流通速度は、経済の中でどれだけ頻繁に貨幣がやり取りされているか――を示す指標です。一般的な計算式は次の通りです。

流通速度=GDP ÷ マネーサプライ

この数値は、1ドルがどれだけ効率的に使われているかを示します。ヴェロシティが高ければ、通貨の単位あたりの取引頻度が高いことを意味します。低ければ、資金は貯蓄や滞留に回っている状態です。

「マネー」は単一概念ではなく、経済学では以下のように段階的に区分されます。

- M1:現金+当座預金――最も流動性の高い貨幣

- M2:M1+普通預金、10万ドル未満の定期預金、マネーマーケットファンド

- M3(米国では現在公表停止):M2+大型定期預金、機関投資家向けマネーマーケットファンド等

ステーブルコインが完全に法定通貨で裏付けられ、即時償還が可能な場合、M1同等の高い流動性と即時利用性を備えます。

インターネット時代と流通速度の盛衰

1990年代末~2000年代初頭、インターネットの普及はマネーの流通速度を大きく押し上げました。

- EC(電子商取引)により24時間消費が可能に

- メールによる契約締結や意思決定の迅速化

- グローバル市場アクセスの拡大

- デジタルバンキング導入による資金移動のスピード化

こうした初期の効率化ブームはM1流通速度の上昇につながりました。

一方、インターネットの成熟とともに次のような変化も現れました。

- 資産価格上昇による大規模な富の創出

- この富は貯蓄、株・債券・不動産への投資に振り向けられた

- 消費よりも投資への資金シフトが継続

その結果、流通速度は低下しますが、資本形成主導によるGDP拡大が持続しました。

時間軸でのM3とS&P500成長推移

ステーブルコインが世界のマネー流通速度を押し上げる仕組み

ステーブルコインは、今日、貨幣の移動速度・アクセス性・使いやすさを劇的に高めています。導入初日から世界中に波及効果が広がっています。主な要素は次の通りです。

a)24時間365日・国境を越えた即時送金

ステーブルコインにより、世界中どこへでも即時・継続的に決済できます。@Circle"">@Circle、@Tether_to"">@Tether_to、@LevelUSD"">@LevelUSDなどの発行者によって、アプリ・ネットワーク間でリアルタイム決済が拡大しています。

b)オンチェーンファイナンス&DeFi

@MorphoLabs、@aave、@pendle_fiなどのプラットフォームは、ユーザーにステーブルコインを貸出・運用・流動性提供などへ投入できる手段を提供し、眠っていた資金を積極運用資本に転換します。

c)送金・決済

@Stablecoinのようなスタートアップは、企業が既存の資金フローにステーブルコイン送金を容易に統合できるAPIを開発しています。この仕組みで、24時間365日、グローバルに即時決済が可能となり、為替リスクや最終市場への支払い課題も解決します。

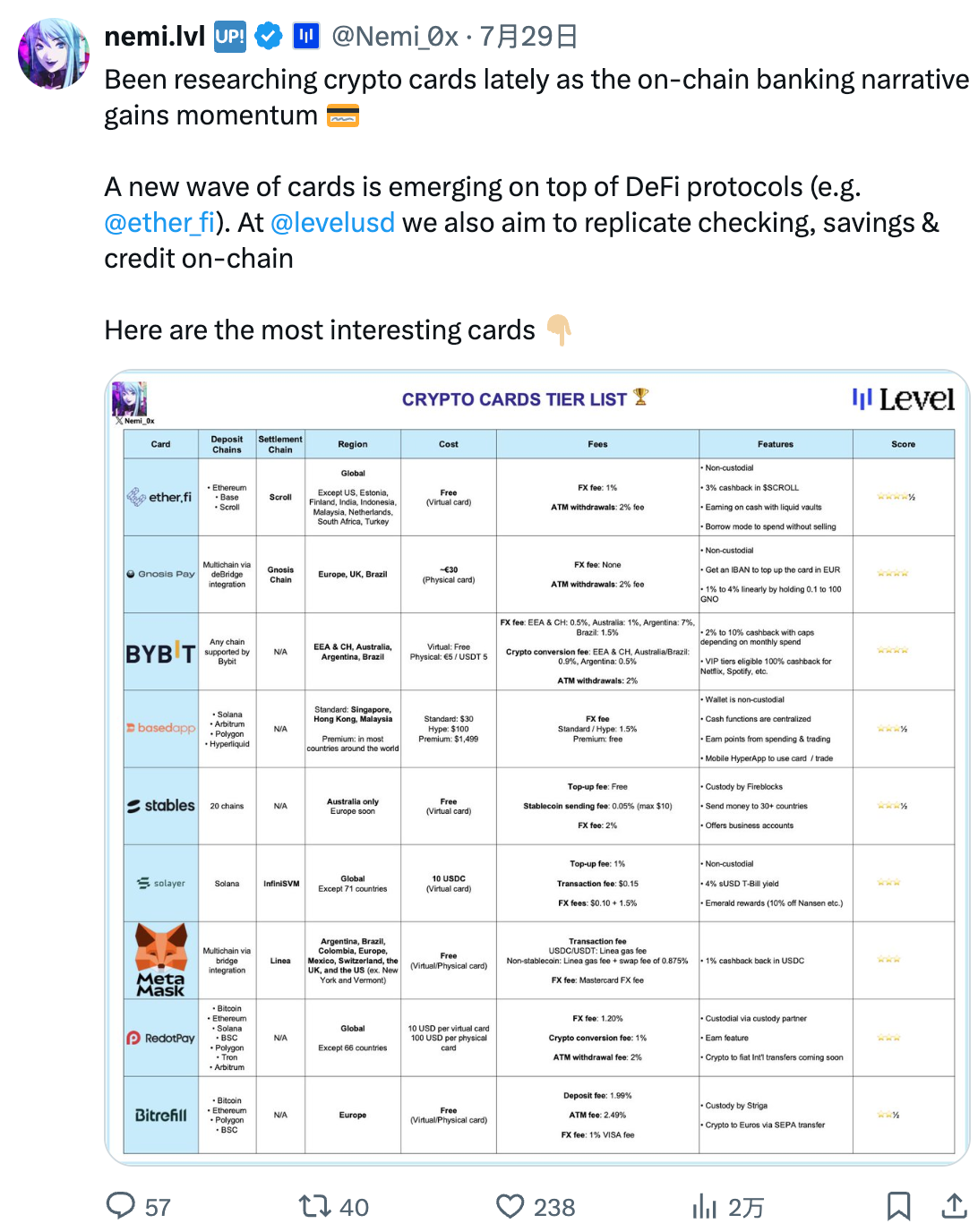

さらに、暗号資産カードの例も広がっており、利用者はオンチェーンのステーブルコイン残高を日常の支払いに直接利用可能です。カードはVisaやMastercardと接続され、購入時点で自動的にステーブルコインを現地通貨へ変換し、オフランプ不要で使えます。この結果、ブロックチェーン上の資産とリアルな商取引をシームレスにつなぎ、食料品・交通・日常消費等での交換媒体として流通速度を向上させます。

d)パーミッションレスUSDアクセス

トルコやアルゼンチン、ナイジェリアなどの国々では、ステーブルコインがドル資産保有・国境を越えた取引を実現するための不可欠な金融手段となっています。スマートフォンとインターネットさえあれば、仲介を介さず即時送金が可能で、資本の効率的な活性化と経済参加者の裾野拡大を実現します。これは、銀行口座未普及や高インフレ市場で特に顕著で、マネー流通速度の大幅な上昇をもたらしています。

製造業、農業、デジタルサービス、地域小売といった中小企業にとっては、海外の顧客やサプライヤーと直接つながれるため、越境取引の障壁の除去、決済遅延リスクの排除、急激な自国通貨下落への備えといった効果が得られます。確実なUSDアクセスが普及すれば、より積極的な事業展開・成長・地域内キャピタル循環が可能となり、流通速度向上と経済耐性強化の両面で恩恵があります。

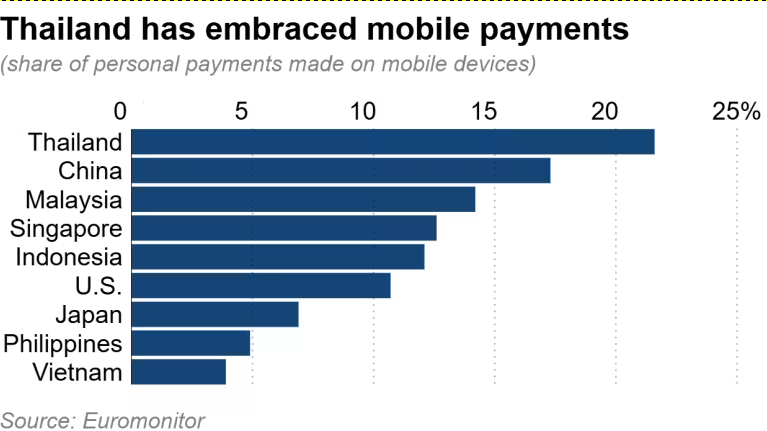

タイ・ベトナム・フィリピン等の急成長市場ではP2PやOTC取引での採用が進み、伝統金融機関もステーブルコイン決済インフラの導入を進めています。タイでは、Siam Commercial Bank(SCB)のイノベーション部門SCB 10XがLightnetと連携し、パブリックブロックチェーンを使った越境決済・送金をステーブルコインベースで初めて実現しました。これは同国初の事例となり、Fireblocksの資産管理技術によって機関投資家水準の資産セキュリティも確保されています。今後は法人顧客向けにも拡大し、小売利用者が享受してきた効率性・コストメリットを企業にも展開する計画です。

Euromonitorによるモバイル決済データ

流通速度上昇の短期インパクト

短期的には、ステーブルコインの普及がマネー流通速度を高め、目に見える経済効果をもたらします。資金循環が加速することでGDPが拡大し、即時で摩擦の少ない決済・資金回転による生産性向上、銀行口座を持たないギグワーカーやクリエイター・商人が安定したドル建て資産で決済できることで金融包摂も広がります。

特に新興市場では、信頼できる銀行アクセスが乏しい状況下で眠っていた経済力が解放されます。インターネット初期が通信と流通で摩擦を取り除き商取引を加速させたように、ステーブルコインは価値移転の摩擦を取り除き、24時間365日・ほぼゼロコストで自由にマネーを動かせるようにしています。

長期インパクト――スピードからスケールへ

ただし長期的な影響はより多面的です。

新興市場でドルやステーブルコインのアクセスが広がると、その一部は消費されず、貯蓄や投資に充てられます。

- DeFiでのステーキングによる利回り獲得

- 不動産・トークン・株式等の資産購入

- 事業拡大用の資金蓄積

これにより、短期的な取引サイクルから資金が離脱し、地域の流通速度は下がる場合があります。

しかしこれは決してマイナスではありません。2000年代初頭の先例のように、消費主導型から資本蓄積・資本形成主導型経済への成熟シグナルと捉えるべきです。

貨幣の回転頻度は下がっても、資本の生産性は向上しています。

新興経済の成長初期段階では消費やインフラ整備・キャッチアップが中心で支出比率が高くなりますが、所得水準の上昇とともに金融ツールの普及が進み、貯蓄率が増え、家計は資産保全や長期投資に転じます。

この移行を、ステーブルコインは加速させる可能性があります。

まとめ

ステーブルコインは世界の資金流通構造を再構築し、取引速度と金融アクセスの深度を同時に向上させています。短期的には流通速度の“ブースター”、長期的には資本形成の基盤として機能します。もっとも、流通速度は単独で作用するものではなく、次のような経済要素の影響も受けます:

- 金利:高金利は貯蓄を増やし流通速度を低下させる

- インフレ期待:物価上昇予想が強ければ消費が加速

- 関税・資本規制:一部地域でステーブルコイン利用に制約が生じうる

- 財政政策:政府移転・課税・補助制度も貨幣循環を左右する

こうした影響はあるものの、最終的にステーブルコインは即時に流通し、自動的に決済され、持続可能に成長する新たなグローバル経済を築きつつあります。

インターネットが通信と商取引を根本から進化させたように、ステーブルコインは貨幣そのものを再定義しています。

この変革は資本の増刷ではなく、既存資本をより高効率に活用することに他なりません。

免責事項:

- 本記事は[levelusd]からの転載です。著作権は原著者[levelusd]に帰属します。記事の転載に異議がございましたら、Gate Learnチームまでご連絡いただければ速やかに対応します。

- 免責事項:本記事の意見・見解は著者個人のものであり、投資助言に該当しません。

- 他言語への翻訳はGate Learnチームが行いました。特別な記載がない限り、記事の無断転載・配布・盗用を禁じます。

関連記事

ステーブルコインとは何ですか?

USDeとは何ですか?USDeの複数の収益方法を公開します

Yalaの詳細な説明:$YUステーブルコインを媒体としたモジュラーDeFi収益アグリゲーターの構築

USDT0とは何ですか

キャリートレードとは何ですか? そして、それはどのように動作しますか?